Voir à nouveau grâce à un implant rétinien : un espoir pour les personnes atteintes de DMLA

La Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de perte de vision chez les plus de 65 ans. Dans sa forme dite « atrophique » ou « sèche », elle détruit progressivement les cellules sensibles à la lumière situées au centre de la rétine. Résultat : la vision centrale s’éteint, rendant difficiles la lecture, l’écriture, la reconnaissance des visages… Il n’existait, jusqu’ici, aucun traitement efficace.

Chargé de communication

L’espoir renaît pour les patients atteints de DMLA : un implant sous-rétinien révolutionnaire, baptisé PRIMA, pourrait leur permettre de recouvrer partiellement la vue ! Cette innovation est à mettre à l’actif d’une équipe internationale menée par l’Inserm, la Sorbonne et le CHU de Créteil (France) (Inserm, 2025)

Comment ça marche ?

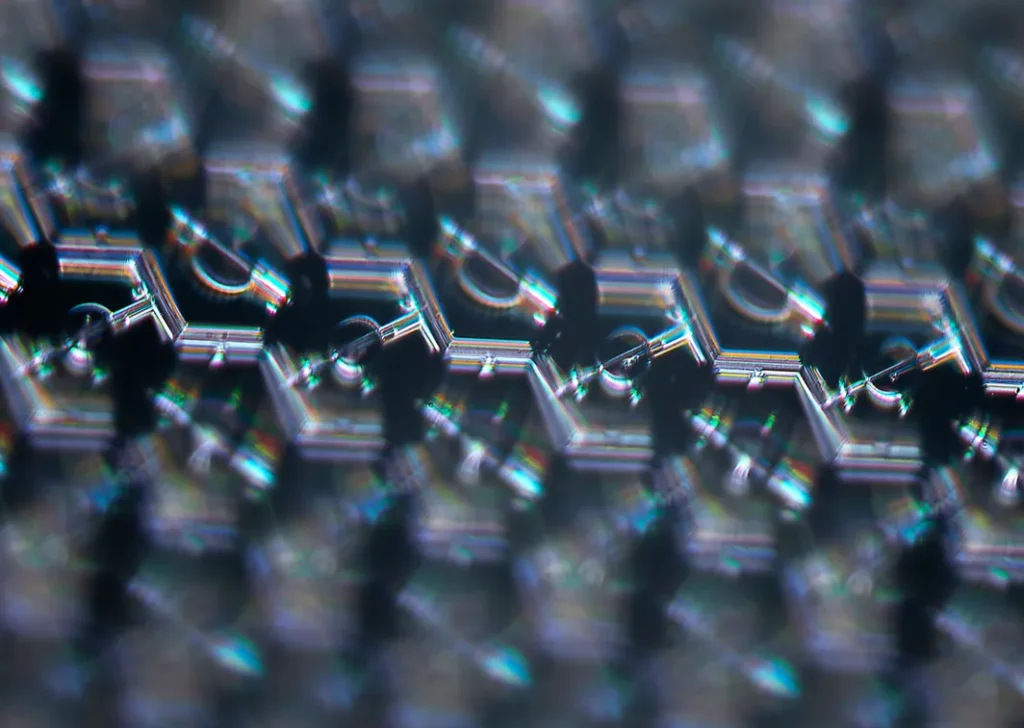

L’implant PRIMA est une micropuce de 2 millimètres, plus fine qu’un cheveu, placée sous la rétine, à l’endroit même où les cellules sont détruites. Cette puce ne fonctionne pas seule : elle est reliée à des lunettes spéciales équipées d’une mini-caméra.

Voici le principe, simplifié :

- Les lunettes capturent l’image de l’environnement.

- Un logiciel la transforme et l’envoie sous forme de signaux lumineux infrarouges à la micropuce.

- L’implant convertit ces signaux en impulsions électriques qui stimulent les cellules encore vivantes de la rétine.

- Le cerveau interprète ces signaux comme des images.

En somme, l’implant remplace les cellules photoréceptrices détruites. Ce n’est pas une “nouvelle vue” complète, mais une perception visuelle partielle, suffisante pour distinguer des formes, des lettres ou des mots.

Cette photo agrandie de l’implant PRIMA Stim montre sa grille hexagonale répétitive d’électrodes alimentées par lumière infrarouge. (Science.xyz)

Des résultats très prometteurs

L’étude, menée sur 38 patients européens âgés d’environ 79 ans, a livré des résultats impressionnants :

Plus de 80 % ont amélioré leur acuité visuelle après un an, 78 % ont gagné l’équivalent de 15 lettres sur une échelle de lecture et certains ont même réussi à lire des mots à domicile. Certains effets secondaires ont été observés (légères inflammations, décollements de rétine, hémorragies sous-rétiniennes), mais la majorité ont été résolus.

Ces progrès, parfois modestes, représentent une grande victoire pour des personnes qui ne distinguaient plus rien au centre de leur champ visuel.

Comme l’explique le Dr José-Alain Sahel, ophtalmologue à l’origine du projet : « Ces implants ne rendent pas la vue telle qu’on la connaissait, mais ils redonnent une forme d’autonomie et de lien avec le monde. » (Sciences et Avenir, 2025)

Des défis encore à relever

Comme toute innovation médicale, cette technologie reste expérimentale. Elle ne sera disponible que dans quelques hôpitaux spécialisés et à un prix hors de portée de la plupart des bourses (on parle d’une somme avoisinant les 80.000 €)

Une rééducation visuelle est également à prévoir pour apprendre à “voir autrement”, car le cerveau doit s’adapter à ces nouveaux signaux. Malgré ces limites, les chercheurs à l’origine du projet se veulent optimistes. L’implant PRIMA marque une étape décisive pour la vision artificielle et les interfaces cerveau-machine. Les prochaines études viseront à améliorer la résolution des images et à confirmer la durabilité des effets.

Au-delà des chiffres, c’est une nouvelle forme d’autonomie qui renaît : retrouver un peu de vision, c’est retrouver une part de liberté. Car chaque progrès, même partiel, rapproche un peu plus les chercheurs — et les personnes concernées — d’un rêve ancien : rendre la vue à ceux qui l’ont perdue.